Dal libro di Stefano De Fiores, Chi è per noi Maria?, San Paolo,

Cinisello Balsamo 2001, pp. 94-96.

Origini dell'Angelus

Come il rosario, anche l'Angelus non sorge dall'oggi al

domani. La sua formazione dura circa trecento anni. Nel 1269 il Capitolo

generale dei frati minori considera usanza universale nella Chiesa «salutare

la Vergine con le parole dell'angelo ogni sera al triplice tocco della campana».1

A Montecassino con le costituzioni dell'abate Tommaso I

(1285-1288) subentra l'uso di suonare per l'Ave Maria alla sera e al

mattino. Nel 1327 papa Giovanni XXII concede l'indulgenza ai fedeli che al suono

delle campane recitano in ginocchio tre Ave e introduce a Roma tale uso.

La recita dell'Angelus a mezzogiorno è introdotta nel XV secolo in

memoria della passione di Gesù e per ottenere la pace. Progressivamente se ne

stabilisce la recita al suono delle campane al mattino, a mezzogiorno e a sera.

Da qualche decennio il papa recita l'Angelus ogni domenica con i fedeli

di tutto il mondo mediante la radio e la Tv.

L 'aggiunta dei versetti biblici

Quanto alla formula, le tre Ave costituiscono l'elemento più antico. Poi

si aggiungono i versetti biblici e l'orazione finale. Troviamo l'Angelus

con questa struttura in un catechismo veneziano del 1560 e nel Breviario

romano dal 1570 in poi. Pio VII nel 1815 concede l'indulgenza a chi recita tre

Gloria «ringraziando la SS. Trinità per gli esimi doni e privilegi

concessi alla beatissima Vergine». La sostituzione dell'Angelus con

il Regina Coeli nel tempo pasquale è dovuta a un intervento di Benedetto

XIV nel 1742. L'esortazione apostolica Marialis cultus di Paolo VI (1974)

invita a mantenere la recita dell'Angelus nella sua struttura semplice e

non bisognosa di restauro. Nonostante la scomparsa di alcune usanze legate a

questa preghiera, «immutati restano il valore della contemplazione del

mistero dell'incarnazione del Verbo, del saluto alla Vergine e del ricorso alla

sua misericordiosa intercessione», oltre all'«apertura verso il mistero

pasquale».2

Il centro d'interesse

Il centro d'interesse dell'Angelus è costituito dalla contemplazione del

mistero dell'incarnazione, che è compendio e superamento dell'antica alleanza:

Dio, che aveva intessuto un dialogo di fatti e parole con il suo popolo, ora si

identifica con l'uomo. É un mistero di

kenosi e di gloria: il Verbo si spoglia delle sue prerogative divine e

assume i limiti della condizione umana,3

ma nello stesso tempo irradia tra gli uomini la gloria divina.4

É un mistero salvifico, perché «per noi

uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e s'incarnò per opera dello

Spirito Santo nel seno della Vergine Maria».5

É un mistero dialogico, in cui Dio non

impone la sua volontà alla creatura ma chiede il consenso all'umile Vergine di

Nazaret.6 É infine un mistero-codice,

in quanto contiene in germe il futuro modo d'agire di Dio: la collaborazione di

Maria con lo Spirito nel realizzare il capolavoro della storia della salvezza,

cioè l'incarnazione del Figlio di Dio, che continua ogni volta che si attuano

meraviglie di grazia nella storia dell'umanità. Maria coopera con amore di madre

alla rinascita dei figli di Dio. La contemplazione di Maria in dialogo con il

messaggero celeste - come si fa nell'Angelus - ha due effetti: introduce

sempre più nel mistero del Verbo incarnato e invita a ripetere a Cristo il si

del dono sponsale: «La Chiesa, pensando a lei piamente e contemplandola alla

luce del Verbo fatto uomo, penetra con venerazione e più profondamente

nell'altissimo mistero dell'incarnazione e si va conformando al suo sposo».7

La formula semplificata

Alcune comunità per semplificare l'Angelus, soprattutto se cantato, hanno

ridotto da tre a una le Ave e il Gloria. L'uso si è diffuso perché

la preghiera è risultata più snella e quindi più facilmente recitabile, per

esempio prima del pranzo. La semplificazione si accorda con un'esigenza della

pietà contemporanea che bada più alla qualità che alla quantità. Uno slogan del

dopo concilio propone: «Non più Messe, ma più Messa» nell'intento di

puntare a una sola Messa, ma celebrata in modo più intenso e partecipato.

É vero che così si riduce l'elemento

storicamente più antico dell'Angelus, cioè le tre Ave, ma

permangono i ricchi versetti biblici e la preghiera finale. Meglio forse che

cadano due Ave e due Gloria piuttosto che tutto l'Angelus.

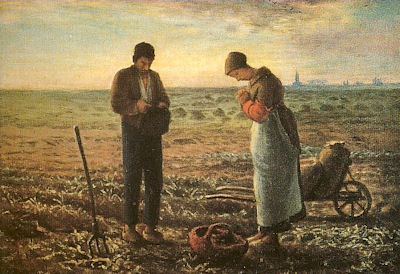

L'impoverimento reale della preghiera, è invece la fretta che impedisce di

sostare pensosi - come fa la coppia di contadini immortalati nell'Angelus

del pittore Jean-Francois Millet - in vera meditazione del Dio incarnato nel

grembo di una giovane donna di Nazaret che lo accoglie con fede.

96

I

NOTE

1 Annales Minorum, IV, 33 1.

2 Marialis cultus 41.

3 Fil 2,6-8; 2Cor 8,9.

4 Eb 1,6; Gv 1,16.

5 Credo.

6 Lc 1,26-38.

7 Lumen gentium 65.

ASCOLTA L'AUDIO DELL'ARTICOLO